(お知らせ)くずし字を読んでみよう(古文書講座 初級編 全10回)について

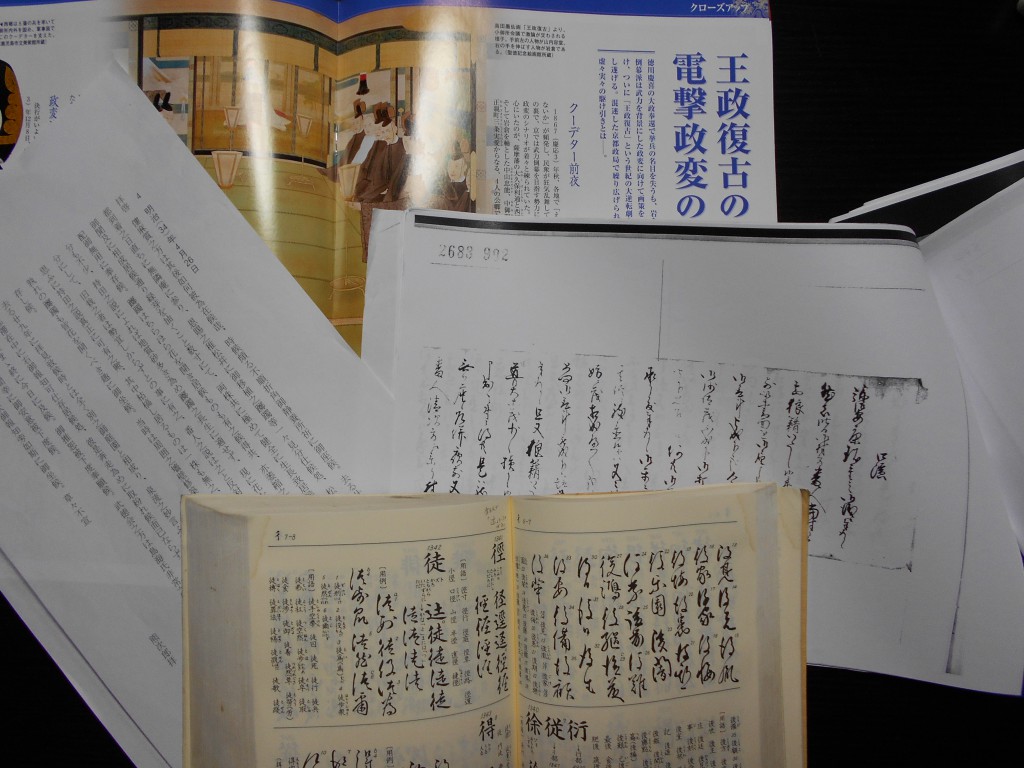

岩倉具視幽棲旧宅では、くずし字に親しみ、地域の古文書を読みとく講座を開催いたします。当館学芸員の手ほどきのもとで、岩倉地域にかかわる江戸時代の古文書や名所図絵などを用いて学習します。

テキストには京都、特に洛北地域、岩倉地域に残る地域の古文書などを使って勉強します。地域に関わる古文書などを使って勉強するので、古文書に書かれてある文字の勉強だけではなく、当時の地域や時代背景、社会状況などについて解説を加えながら学びます。そのため、江戸時代などの岩倉地域はどのようなところだったのか、当時の岩倉地域をめぐる社会はどのような状態だったのか、など、学校の歴史で習う以上の地域の歴史について学ぶことが出来ます。

講師は当施設学芸員が行います。講座は授業のような難しい話ではなく、テレビの時代劇と実際の当時の状態を比較しての解説や、現代の社会との相違点などに触れるなど、卑近な例を用いながら解説するので、楽しみながら学べます。

古文書から直接情報を読み取り、学芸員の解説も加えることで、時代劇のイメージとは異なる、江戸時代の岩倉村の生き生きとした様子を学ぶことが出来ます。

もう少し深く勉強したい、自分で予習・復習をしたい、という方のために、どのように勉強すればよいか、どんな本を読めばよいのかなど、毎回参考になる本の紹介なども行います。

全10回の連続講座ですが、途中から参加していただいても判るように内容説明をしています。

初めての方、途中からの参加も大歓迎です。この機会に是非ご参加ください。

開催日:4月~3月 第3土曜(8月、12月は休み)

時間:午前10時~11時30分

場所:岩倉具視幽棲旧宅 鄰雲軒・対岳文庫・事務所棟休憩室

定員:20人

料金:1回700円(別途要入場料)

申し込み方法:

岩倉具視幽棲旧宅管理事務所の窓口、電話、FAX(氏名、連絡先の記入が必要)でお申し込み下さい。

岩倉具視幽棲旧宅 管理事務所

住所:京都市左京区岩倉上蔵町100

電話・FAX:075-781-7984

各回の予定内容

2019年4月20日(土)第1回「数字をよんでみよう」(終了しました)

2019年5月18日(土)第2回「江戸時代の単位を知ろう」(終了しました)

2019年6月15日(土)第3回「ひらがなをよんでみよう(1)」(終了しました)

2019年7月20日(土)第4回「ひらがなをよんでみよう(2)」(終了しました)

2019年9月21日(土)第5回「江戸時代の村のようすを知ろう(1))」(終了しました)

2019年10月19日(土)第6回「江戸時代の村のようすを知ろう(2)」(終了しました)

2019年11月16日(土)第7回「地域の寺社のようすを知ろう(1)」(仮)

2020年1月18日(土)第8回「地域の寺社のようすを知ろう(2)」(仮)

2020年2月15日(土)第9回「昔の手紙をよんでみよう(1)」(仮)

2020年3月21日(土)第10回「昔の手紙をよんでみよう(2)」(仮)