(お知らせ)岩倉具視幽棲旧宅 ミュージアム・トーク(全10回)について

岩倉具視幽棲旧宅にある主屋・附属屋・繋屋や対岳文庫のしつらえや建築などについて当時の生活や風習、文化などを交えて当施設学芸員が解説します。解説の際には、しつらえの側でじっくりご見学いただけます。参加無料・事前予約も不要ですので、お気軽にぜひご参加下さい。

開催日:4月~3月 第4土曜(8月、12月は休み)

時間:13時30分~14時15分

場所:岩倉具視幽棲旧宅 鄰雲軒・対岳文庫・事務所棟休憩室

定員:15人(事前申し込み不要です。当日窓口でお申し出ください。)

料金:無料(別途要入場料)

問い合わせ先:岩倉具視幽棲旧宅管理事務所

住所:京都市左京区岩倉上蔵町100

電話・FAX:075-781-7984

各回の予定内容

平成30年4月28日(土)第1回「台所」(終了しました)

平成30年5月26日(土)第2回「ふすま」(終了しました)

平成30年6月23日(土)第3回「ガラス障子」(終了しました)

平成30年7月28日(土)第4回「トイレ」(終了しました)

平成30年9月22日(土)第5回「門」(終了しました)

平成30年10月27日(土)第6回「床の間」(終了しました)

平成30年11月24日(土)第7回「風呂」(終了しました)

平成31年1月26日(土)第8回「玄関」(終了しました)

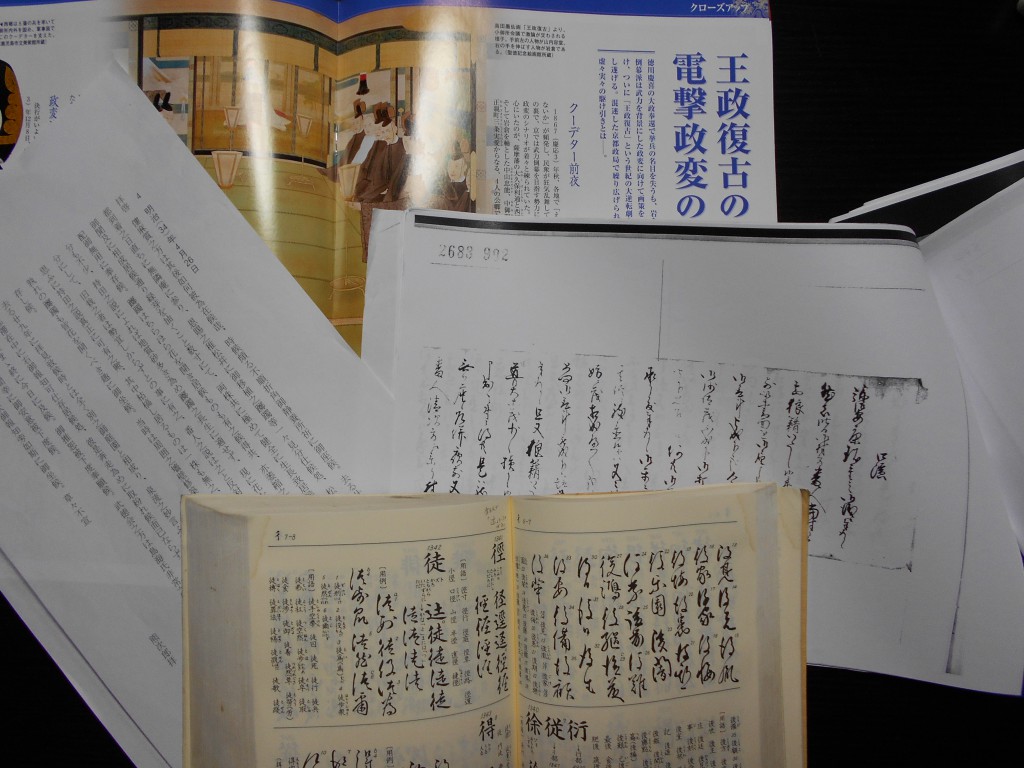

平成31年2月23日(土)第9回「対岳文庫」(終了しました)

平成31年3月23日(土)第10回「あかり」